![]()

脑内的“爆米花”

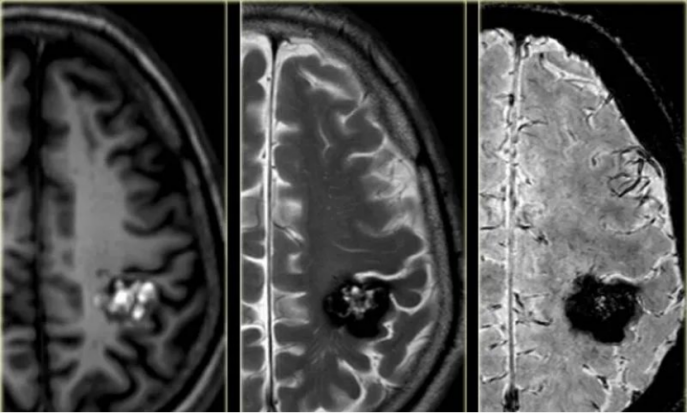

爆米花作为一种广为受欢迎的零食,大家已经很熟悉了,那么脑内的“爆米花”又是怎么回事呢?其实脑内的“爆米花”就是海绵状血管瘤,因为海绵状血管瘤有时候在影像学表现上与爆米花外形很相似,故将这种较为典型的影像表现称为“爆米花”征。

看一看它是不是很像爆米花呢?

下面济南市第一人民医院放射科专家就带大家了解一下脑内的海绵状血管瘤。

一

什么是脑海绵状血管瘤?

脑海绵状血管瘤,也称脑海绵状血管畸形,是一种先天性脑血管畸形,并非真正意义上的肿瘤,是由众多薄壁血管组成的海绵状异常血管团,其外观形似“爆米花”或“桑葚”,剖面呈海绵状或蜂窝状,直径介于2毫米至数厘米不等;显微镜下,仅有单层血管内皮细胞附着,缺乏肌肉和弹力纤维,间质无脑实质,血管造影多呈隐匿性。海绵状血管瘤在人群中的发病率为0.16%—0.50%,大脑半球是最常见的发病位置,占70%—90%,少部分发病于小脑和脑干;女性发病率高于男性。

二

什么原因引起脑海绵状血管瘤?

1.先天性学说

认为与遗传性、先天性因素有关,婴幼儿患者和家族聚集发病支持先天性学说;研究表明,海绵状血管瘤为不完全外显性的常染色体显性遗传性疾病。

2.后天性学说

认为传统放疗、病毒感染、外伤、手术、出血后血管性反应均可诱发海绵状血管瘤。

三

脑海绵状血管瘤的临床表现

海绵状血管畸形如果不破裂出血,可以毫无症状,但是有自发破裂出血的倾向,破裂出血后根据部位不同,产生不同的症状,如癫痫、神经功能障碍和头痛。有的患者症状很轻微,但严重者可造成患者昏迷不醒,甚至死亡。

四

脑海绵状血管瘤的影像学表现

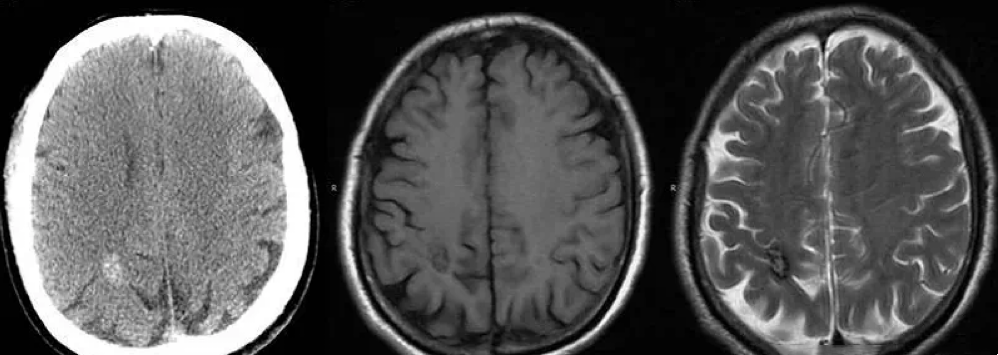

CT检查:

对提示脑内海绵状血管瘤的钙化、出血等病灶特点具有优势,可作为紧急检查的首选;CT平扫多表现为边界清楚的圆形或类圆形稍高密度病灶,病灶内高蛋白、出血后含铁血黄素增多及钙化是病灶呈高密度影的主要因素,增强后轻度强化或不强化,周围水肿不明显。

MRI检查:

具有高度敏感性,是首选检查方法。对于多发病灶者,MRI检查需包含SWI序列,以显示微小病灶。因其继发出血的时期不同、血栓及钙化等呈现出不同的MRI表现。Zabramski等根据病理特征和MRI表现将脑内海绵状血管瘤分为4型。

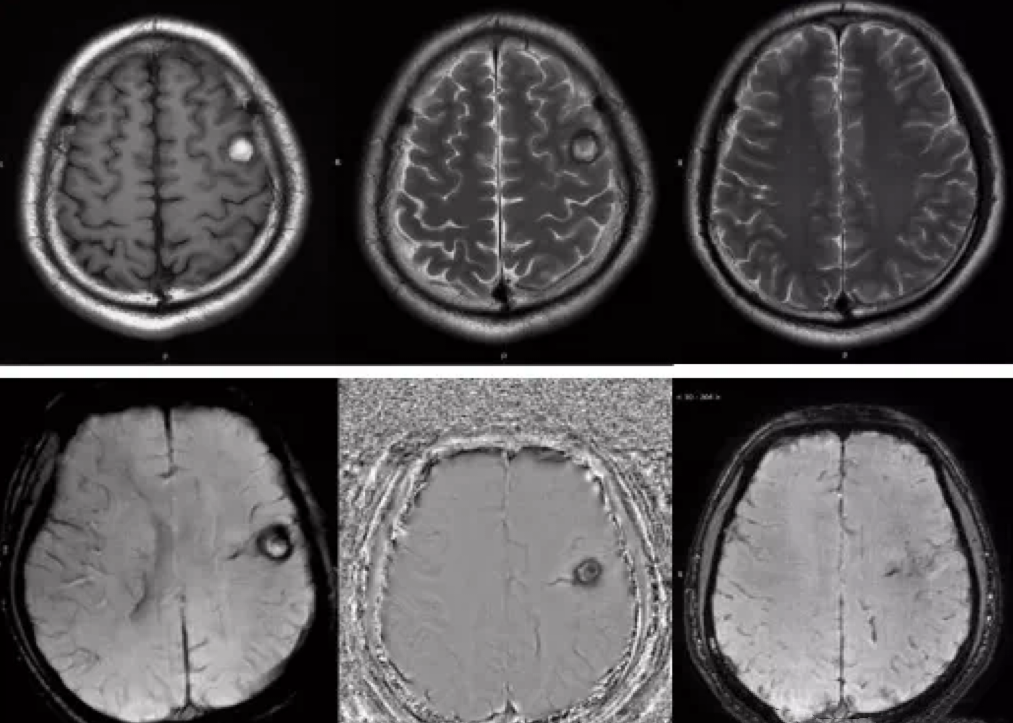

I型

为亚急性出血期,病灶边缘正铁血红蛋白溶解为含铁血黄素和正铁蛋白,故病灶中心在T1WI和T2WI均为高信号(含正铁血红蛋白),边缘呈低信号环(含铁血黄素)(如下图所示)。

(22岁男性患者,外伤后头痛4小时)

II型

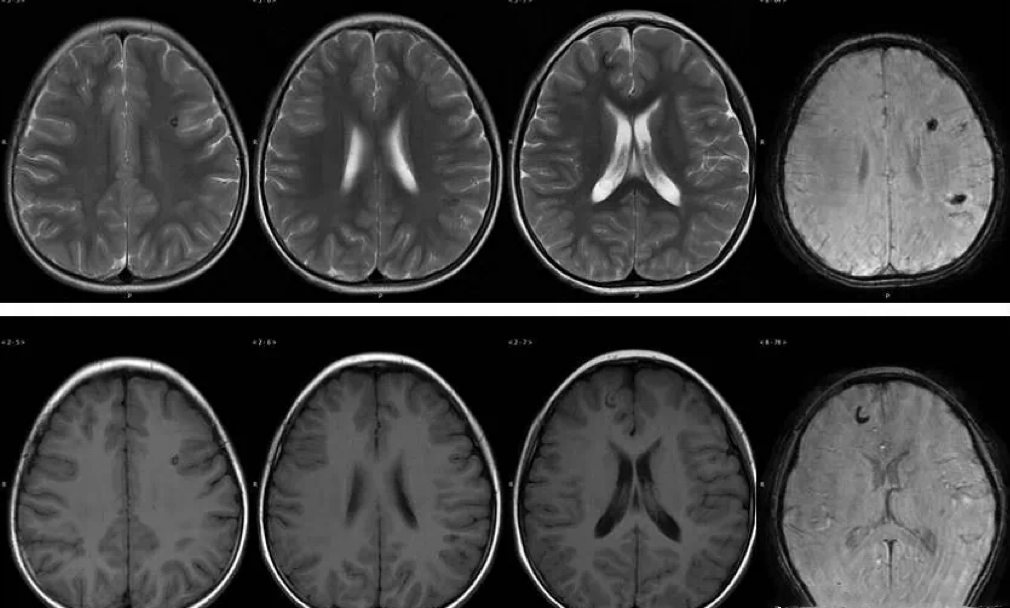

病灶反复多次出血,并含机化不一的血栓,T1WI、T2WI均呈爆米花样混杂信号,边缘有低信号环,为典型表现(如下图所示)。

(56岁女性患者,突发头痛头晕5天)

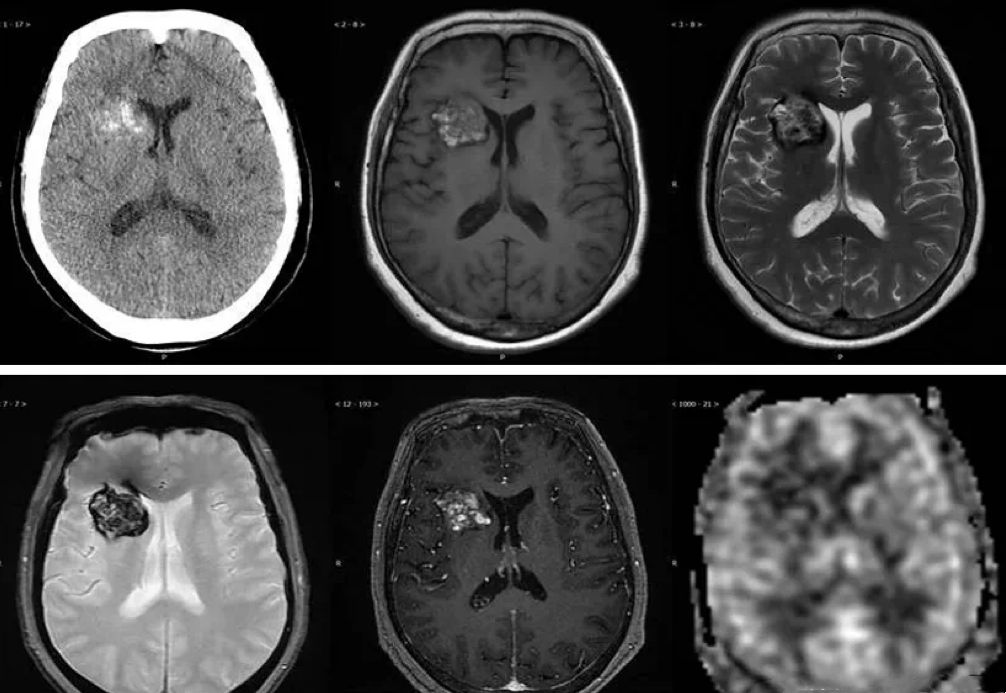

III型

常见于家族性病变,为慢性血肿期,含铁血黄素沉积,T1WI呈等或低信号,T2WI呈等低信号、周边更低信号环绕(如下图所示)。

(57岁男性患者,外伤后头疼1~2个月)

Ⅳ型

病灶微小或有毛细血管扩张型,通常常规MRI不易显示,需要SWI序列进行检查,呈点状低信号(如下图所示)。

(5岁女性患儿,癫痫复查)

五

脑海绵状血管瘤的治疗?

脑海绵状血管瘤的治疗需神经外科医生综合患者的临床表现、病变位置、数量及体积、潜在风险、既往出血情况等,权衡不同治疗方式的利弊,制订个体化的治疗策略。

1.手术切除:若患者出现癫痫、神经功能障碍等症状或海绵状血管瘤体积较大,应首选手术切除;患者临床症状通常是因出血引起的,手术主要目的是减轻或消除出血及出血引起的癫痫、神经功能障碍,并且需要配合应用抗癫痫或神经营养药物。

2.伽玛刀立体定向放射外科治疗:伽玛刀放射外科治疗脑海绵状血管瘤能降低其出血风险,改善临床症状,特别是癫痫症状,远期影像随访可见海绵状血管瘤闭塞、缩小、消失;适用于多发、或位置深在、手术风险大或手术切除不完全的海绵状血管瘤。

3.临床观察:若患者海绵状血管瘤影像未见出血、无临床症状且体积较小,可动态观察,定期复查头颅CT或MR,观察海绵状血管瘤情况,主要关注其有无扩大、渗血以及患者是否出现神经系统症状等。

*文中配图部分来源网络,如有侵权,请联系删除。(普放科:吴君平)

0531-55591800

0531-55591800

济南市历下区大明湖路132号

济南市历下区大明湖路132号

乘坐: 11路、41路、K95路、K98路、K109路、K54路到济南市第一人民医院下车

乘坐: 11路、41路、K95路、K98路、K109路、K54路到济南市第一人民医院下车

CopyRight 济南市第一人民医院 版权所有 鲁ICP备11028831号-1